僕らのFabLife!~驚きとコピーから始まるファブリケーション

僕らのFabLife!~驚きとコピーから始まるファブリケーション

昨年11月22日~23日、ORF2012という慶應義塾大学SFC研究所が主催するイベントが開催された。ORFは一般向けに慶應義塾大学SFCの研究成果を紹介するイベントである。その一環として、「Open Reading Forum」という、教員が自著を語る企画があり、田中浩也准教授が今年6月に著した『FabLife ―デジタルファブリケーションから生まれる「つくりかたの未来」』(オライリージャパン)にまつわるトークセッションが行われた。

初日はイケダハヤト氏との対談が開催されたが、2日目は環境情報学部3年生の太田知也氏とのトークセッションが行われた。太田氏はなんと1992年生まれ。田中氏とは約20歳もの年齢差がある。

今回のセッションでは太田氏が『FabLife』を人文学や哲学の角度から読み解き、身近にもの作りを楽しむ方法を提案した。コメントを挟みつつ、最後に田中氏が学生へ向けてメッセージを送った。

プロフィール

田中浩也(タナカヒロヤ)

1975年生まれ、慶應義塾大学環境情報学部准教授。2010年米マサチューセッツ工科大学(MIT)建築学科客員研究員。経済産業省未踏ソフトウェア開発支援事業・天才プログラマースーパークリエイター賞(2003)、グッドデザイン賞新領域部門など受賞多数。著書に『FabLife ―デジタルファブリケーションから生まれる「つくりかたの未来」』、監修に『Fab -パーソナルコンピュータからパーソナルファブリケーションへ』(共にオライリージャパン)など。新しいものづくりの世界的ネットワークであるFabLabの日本における発起人であり、2011年には鎌倉市に拠点FabLab Kamakuraを開設した。

太田知也(オオタトモヤ)

1992年生まれ、慶應義塾大学環境情報学部3年。水野大二郎研究室所属。2012年11月、もの作りの批評誌「Rhetorica」を創刊。

1975年生まれ、慶應義塾大学環境情報学部准教授。2010年米マサチューセッツ工科大学(MIT)建築学科客員研究員。経済産業省未踏ソフトウェア開発支援事業・天才プログラマースーパークリエイター賞(2003)、グッドデザイン賞新領域部門など受賞多数。著書に『FabLife ―デジタルファブリケーションから生まれる「つくりかたの未来」』、監修に『Fab -パーソナルコンピュータからパーソナルファブリケーションへ』(共にオライリージャパン)など。新しいものづくりの世界的ネットワークであるFabLabの日本における発起人であり、2011年には鎌倉市に拠点FabLab Kamakuraを開設した。

太田知也(オオタトモヤ)

1992年生まれ、慶應義塾大学環境情報学部3年。水野大二郎研究室所属。2012年11月、もの作りの批評誌「Rhetorica」を創刊。

右から田中浩也氏、太田知也氏、司会NHK出版天野

太田 今日は 『FabLife ―デジタルファブリケーションから生まれる「つくりかたの未来」 』(オライリージャパン)を僕なりの角度から読み解いてみたいと思います。『暇と退屈の倫理学』(國分 功一郎 著、朝日出版社)、『増補 シミュレーショニズム』(椹木 野衣 著、ちくま学芸文庫)と僕が友人と作ったもの作りの批評誌「Rhetorica」の3冊を持ってきました。デジタルファブリケーションを技術や経済からではなく人文科学や哲学の角度から考察したいと思います。

まず、『暇と退屈の倫理学』を参照しながら、デジタルファブリケーションの問題を考察します。ここで考えたいのは、ニール・ガーシェンフェルドは「ほぼ何でもつくれる」と言っていますが、その中身は何なのだろうということです。何でも作れることはとても魅力的ですが、逆にもの作りに挑戦するハードルを高くしているのではないか、と考えています。

『暇と退屈の倫理学』の内容を紹介してみたいと思います。本書では生物学者のユクスキュルが記した『生物からみた世界』(ユクスキュル/クリサート 著、日高 敏隆・羽田 節子 訳、岩波文庫)で記されているダニの話が紹介されています。

ダニは森の中などにいて、動物が下を歩いているのに気づくと、下に落ちて体にくっつきます。木の上で長い時間、動物が通り過ぎるのを待っているのですが、どのくらい待っているかというと、18年間くらい待てるそうです。すべての生物が同じ時間と空間を生きているわけではなくて、ダニの感じている時間は僕らの考えている時間の経過と全く違います。

それを説明するためにユクスキュルは環世界という概念を提唱しています。環世界とは、それぞれがもっている感覚器官に決められている知覚や認識をもとに生成されている世界のことを意味します。生物はこの環世界の中で、別々の時間と空間を生きています。だから、僕ら人間が経験する18年間とダニが経験する18年間は違ってくるわけです。

田中 ユクスキュルの環世界という概念については『FabLife』の中でも別の視点で触れています。デジタルファブリケーションを通して、人々が「自分にとっての」身の回りの環境を変えていくことを説明するために引用しました。環世界のように、それぞれが別々の時間と空間を生きる多様な暮らしのあり方が、個人を起点として周りに染み出していき、デジタルファブリケーションによって実現されるのではないかと考えたわけです。『暇と退屈の倫理学』では、どのような議論がなされているのでしょうか。

太田 本書ではユクスキュル以後の環世界についても議論されています。哲学者のハイデガーはユクスキュルが言うところの「環世界をそれぞれの動物が持っており、一つの共通の世界は存在しない」という考えを批判しました。言語能力を持つ人間は自分の世界を作り出すことができるので、人間には環世界という概念が当てはまらないのではないか、といったのです。

このようなハイデガーの人間と動物の違いをめぐる考察について、國分氏は批判的に考察します。ハイデガーがいうように、人間と動物の違いを環世界の「有無」にではなく、環世界の間を自由に移動できる「程度」に求めます。

たとえば、何かもの作りをしているときに、その体験から離れて、お腹がすいたとか、良い感じのBGMだなとか、すぐに別のことに夢中になってしまう。國分氏はさまざまな関心領域に移動できる程度の高低によって人間と動物を区別できるのではないかとしました。

このことは両義的です。人間は環世界の間を移動する能力が高いため、何か特定の対象に“とりさらわれ”続けることができない。つまり動物のように一つの環世界にひたり、夢中になることができず、退屈に悩まされてしまう、と述べています。人間は他の関心領域に移動ができてしまう。つまり色々なものに“とらわれ”てしまうために不安定であり、なかなか一つのことに夢中になることができません。

けれども、何か身の回りのことに夢中になることで退屈をしのぐことができるのもまた、環世界を移動する能力が高い人間に特有のことです。そして國分氏の指摘で重要な点は、訓練をすることで何らかの対象に没入できる度合いが深まるということです。料理やワインの環世界には、おいしいものを経験したり銘柄を勉強するといった訓練によってどんどん深く入り込んでいけると言います。

ここまでの國分氏の話は日常の経験から、とても共感できるものです。しかし一点だけ気になることがあります。それは何か新しいことを始める際に、訓練や練習をじゅうぶんに積む前に萎えてしまうことをどのように扱うかということです。ものづくりや『FabLife』に引きつけて言い換えれば、ニール・ガーシェンフェルドの「ほぼ何でもつくれる」という言葉には、なんだか始める前から尻込みしてしまうような迫力がある。「何をつくればいいんだろう……」と、心理的な圧力を感じてしまうこともあるのではないでしょうか。

そこで、ものづくりへの一歩を踏み出して“とりさらわれ”ながら訓練を積むヒントを、『シミュレーショニズム』を参照して提案できればと思います。

驚きとコピーから始まるもの作り

太田 『シミュレーショニズム』では、写真について考察しています。写真は好きなパーツや素材を選んで自分で対象を作っていくのではなく、早く対象をコピーできてしまう。このことを椹木氏は“ 驚き”と表現します。すぐに現実を再現できてしまうという点に写真ならではの特性があるとしています。

これはデジタルファブリケーションでいわれている、コピーから最初に始めていこうという話に近しいものを感じます。

田中 『シミュレーショニズム』という本を僕は学生のときに読みました。当時はちょうどDJ文化が芽生え始めた時期です。そのとき、僕はジャズのミュージシャンとして楽器(サックス)を演奏していましたが、編集やリミックスという手法が出てきて、ターンテーブルも自己表現のための道具だということが盛んに言われていました。誰か別の人が作った作品をリミックスしながら再現していくことで新たな音楽が作れるという可能性が示されていました。 確かに、この話とオープンソースでウェブ上に上がっているデータを自分なりに加工して、リアルなものとして表現していく3Dプリンタは似ているかもしれないですね。

太田 さらに付け加えたいのですが、本書では写真と絵画が比較されています。絵画においては「好きなもの」から始めるしかない。真っ白のキャンバスの上にゼロから描き始めることは時にハードですよね。けれども、写真はすぐに対象を写しとれるという驚きに満ちている。

デジタルファブリケーションに引き付けていえば、写真のようにレプリカのコピーから自己表現をはじめてみてはどうかと考えています。なぜかというと、自分の好きなものや作りたいものをゼロから始めると厳しい部分もあるなと感じているからです。作りたいものがなかなか思い浮かばない場合が多く、技術的にもゼロから作業を進めていくのは初心者にはハードルが高い。もの作りに“とりさらわれ”る前に、色んなことに“とらわれ”てしまいます。自分の好きなものを作れるということはパーソナルファブリケーションの良い部分なのかもしれませんが、この部分で結局もの作りを思い留まってしまう人が多いのではないかと思います。

そういう人に対してはまず、「3Dプリンタでこんなものが出来た」という動物的な驚きから始めてもらうことはできないかなと思いました。

田中 面白い視点ですね。

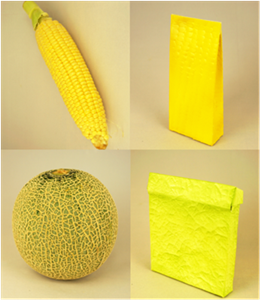

私の研究室にも、3Dスキャナーを使って、自然のもの、野菜などをひたすらコンピューターの中に取り込んでみるということにチャレンジしている富中裕介君という学生がいます。とうもろこしやメロンをとりあえずスキャンして、自分のパソコンの中に自然のもののデータベースを作ってみて、それを少し強調したりデフォルメしたりして、3Dプリンタで出力してみるというただそれだけです。自然物を一度デジタルデータにして、それを出力するというサイクルをしているだけですけど、野菜がそれぞれ全然別の肌合いで出力されてきて、そこからでもいろんな発見があります。今、彼はそれをInstructablesという3Dデータの共有サイトに整理してアップしようとしています。センサのパッケージにするとか、缶の表面に凹凸のテクスチャーを付けるなど、応用例もいろいろあるのです。

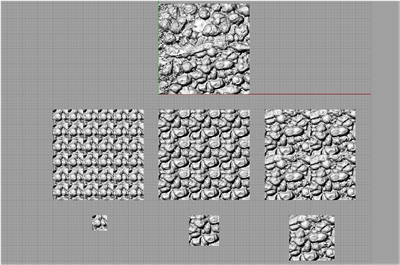

3Dスキャンで取り込んだ野菜の3次元テクスチャデータ。

その一部を「強調」「デフォルメ」している様子。

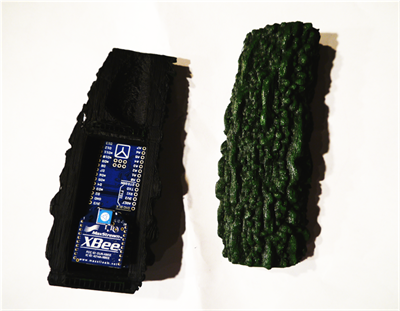

ゴーヤの3次元データから作った「センサノードパッケージ」

畑にセンサを設置するときに応用可能。

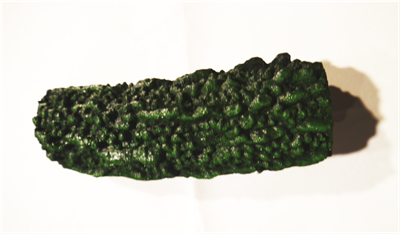

3Dプリントで出力したゴーヤパッケージ。

とうもろこし、メロンの3次元テクスチャから作った紙パッケージ。

とうもろこしの3次元テクスチャを、金属にプレス転写してつくった「アルミ缶」。

それはさておきとして、パーソナルなことを強調し過ぎると一部の人に限られた、ゼロから素晴らしいものを作り上げるというモダンな自己表現の話にしかならないのですね。だから、「自分中心」ではなく、驚きとコピーから始まる、むしろ「脱人間中心」的(良い意味での自己解体的な、しかし世界に対する反応に対して正直な)ものづくりもデジタルファブリケーションのレパートリーには入れておきたいですね。

――太田さん自身も写真のように驚きとコピーから始まるもの作りをされたことはありますか。

太田 僕はこのかばんを今年の夏休みにゼミで作りました。これを作ったときは4日くらい大学に泊まり、1週間かけて作りました。そのときは時間を忘れて無我夢中でやりましたね。それこそ、もの作りに“とりさらわれ”ていました。

実はこの鞄もレプリカです。いちから型紙を引くのは非常にハードな作業だと思います。このようにレプリカのコピーから始めるというのは、もの作りに向かうための心理的な障壁を軽減してくれると思います。もっと言えば「何をつくろうかな」とか「何がつくれるかな」と考えるより前に、驚きに駆動されて、手が動いている。そういう状況が理想的なのだと思います。そうやって“とりさらわれ”ているときは、それが訓練でもあることを意識せずに技術を学んでいるものですよね。

太田氏が作ったかばん。

田中 料理にたとえると、日々の食事を作るのにコンセプトなんて考えないですよね。「今日の晩メシのコンセプトはこれだ!」なんて毎日考える人はいないわけですよ(笑)。

同様のことがデジタルファブリケーションにもいえて、ものづくりの前にコンセプトをきっちり作ろうとし過ぎてしまって、そこで止まってしまう人が案外多いようにも思うのです。

確かに、パーティーのようにコンセプトを考える食事会も時々あります。ただ、実はそれも日々当たり前のように料理を作る実体験の延長線上にあるものだと思います。毎日毎日、習慣的に料理をこしらえて身体が無意識に学習しているからこそ、ときどき応用して特別なものが作れるのではないでしょうか。

だから、非常に込み入った言い方になってしまうのですが、「コンセプトを考えないもの作り」を増やしていかないと、「コンセプトのあるもの作り」もできないのではないかと思います。トリッキーなのですが・・・・。

太田君が言うように驚きとコピーからはじめて、日常の中に取り入れていく、「既にあるものを奪還していく」ようなアプローチもよいですよね。ハック感もありますし。

太田 先生がよく強調される「ラピッド・プロトタイピング」の重要性と近しいものを感じます。僕が今日言いたかったのは、まさにこのことです。作ることに対して変に気負わずチャレンジしたい、けれども「気楽に」と言われて、かえって気後れしてしまうこともありますよね……。だから作ろうと思うより先に、コピーできてしまったという体験の驚きからものづくりを始めてみるのはどうか、ということです。

――最後に田中先生からこれからデジタルファブリケーションに取り組みたいという学生に向けてメッセージをお願いします。

田中 『Make:』のデール・ダハティも、『MAKERS』のクリス・アンダーソンも、みんな同じことを言っているんだと思いますが、まず既に人はパーソナルファブリケーターであるのだと思っています。たとえば、料理を作ったり、言葉を話したり、服を着たり、写真を撮ったり、こうしたことはあらゆる意味で社会の中での自己表現なので。すべての人がもともとパーソナルファブリケーターであるということをまず再確認したうえで、そこにいかに3Dプリンタやレーザーカッターというテクノロジーを調和的に取り込んでいくかということが鍵になってくると思います。

ただ、インターネットは社会に受容されるまでに10年かかりました。これがどういうメディアなのか誰も最初はわかりませんでした。新しいことが文化に根付くまで、それくらいのタイムスパンがかかってくるものだと思います。これから文化として実験を楽しみつつ取り込んでいくプロセスが大事なのではないでしょうか。現在のパーソナルファブリケーションは、インターネットにおける「94年~95年」くらいの状況だと思います。

そして、太田君のような人文・哲学の学生が「批評」の文化として参加してくれるとより厚みが出てきますよね。技術や経済だけではない視点を増やしていくことが大事なように思います。「MAKER MOVEMENT」を、「MAKERではない視点」からも考えていくことが、結局は文化を育てることに繋がると思うからです。

TEXT BY KEI AMANO